<ul id="ioco0"></ul> <bdo id="ioco0"></bdo>

<ul id="ioco0"></ul> 大陸全國第六次人口普查,顯示文化程度具有大學及其以上(包括大專)文化程度的人口為119636790人。全國擁有大學及大學以上學歷的人,只占全國總人口的10%都不到。

那為什么依然年年(尤其是2008年金融危機之后)的大學生就業難,很多人拿著大學畢業證和學位證找不到工作!

這篇文章就請大家一起來探討一下,到底影響大學生就業困難的因素是什么?

重新分析數據,找出數據的根本問題

一、高校公布的就業質量報告

高考

的時候,我們都會發現絕大多數高校公布的就業質量報告,畢業生的就業率都在90%以上,但是實際并不是如此。

有數據顯示,985,211,雙非重點一本院校的真實畢業生就業率不到85%,而二本,三本,專科的就業率則不到50%。原因就是學校有三方協議,就業報到證,還有靈活就業的畢業生也有很多,才使得高校對外就業率報的很高。就業層次與質量也是參差不齊。

二、大學畢業生的參考坐標選擇不對

我們需要明白的是:和大學畢業生競爭工作的,不是全國人口。而是和大學生們同齡的人口。

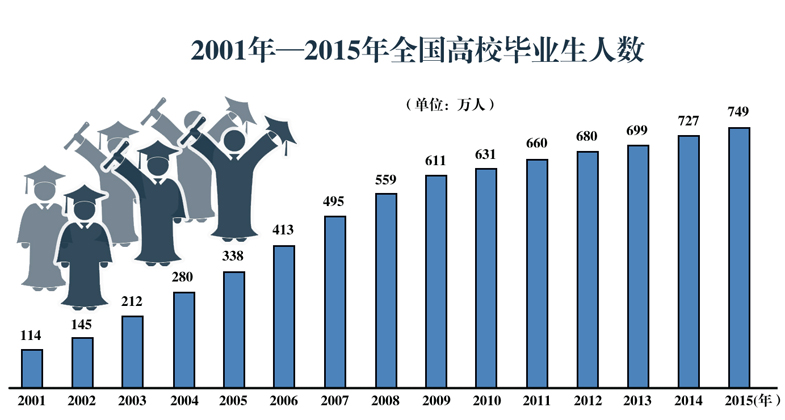

教育部公布的2015年統計數據顯示:現在22歲的年輕人有1800萬人,大學畢業生已經高達750萬。說明大學畢業生22-25歲的年輕人已占同齡人口比例的40%。

這就說明了大學生們的競爭目標不是全國人口,而是同齡人口。同齡人口中我們可以發現大學生學歷其實并沒有什么競爭力。所以才促進了考研熱。勞動市場的供求關系

三、新增畢業生與退休人數差異大

每年的新增畢業生達到了700萬,而每年退休的人口只有300萬。

經數據顯示:每年只有大約300萬大學生找到了理想的工作。

這300萬包括:1.90萬(985,211學生進入一二三線城市的事業用人單位與自主創業),2.60萬(考研學子),3.150萬(普通高校畢業生)。這樣每年都有一半的學子無法找到工作。

四、90年代末高校擴招

隨著90年代末,21世紀初各大高校開始合并,擴招。

例如:經濟類,管理類,醫學類,計算機類的確是每年

高考志愿

的熱門專業。市場需求絕對很大,但是當高校擴招人數超過了市場需求的時候,就會出現人才過剩的現象。

高等教育與市場需求不符

一、大學專業與就業不對口

大學教育是通識教育。我們都要學大學英語,高數,心理學,政治近代歷史學,哲學等等。專業課程是在大二大三才開始接觸。

其實本科教育的特點就是“專業不對口”。除少數培養獨特的教育(軍事,醫學等)本科教育就是在某種程度上,與市場有一點脫節。尤其IT類專業,高校缺乏培養學生動手能力的教學體系,導致學生畢業無法從事相關工作,于是很多學生會選擇畢業后參加IT培訓,提升相關技能后再就業,可明顯改善就業情況!一度軟件學校大學生班的學員就業形勢非常樂觀!

二、中國現在產業現狀不足

中國現在的產業結構是以制造業為主的結構。

美國和發達資本主義國家是以“制造 軟環節”為主的結構。(軟環節:產品設計,原料采購,訂單處理,物流運輸,批發經營,終端零售)

我國以制造為主的產業結構,從本身就決定了我國大學生失業的問題。

大學通識教育里創造出來的最有價值的緩解就是軟環節,我國在這方面處于劣勢。這樣使得較多大學生不得不選擇考研考博,出來的工作有的找的好,找的不好的。發現做的就是本科畢業就可以做的工作。

這樣是不是,不僅加重了就業難,而且加重了人才的浪費!